マップ引用:https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/map041.html

水元公 園は、東京都葛飾区水元公

園3-1、京成「金町」、JR「金町」駅より徒歩20分の位置にある。福島原発事故の影響によって、都内ホットスポットのひとつになった。我々は、その4年後の実態を調査

した。

桐山ゼミでは、水元公園の放射能調査を次のように行った。

1 調査地点

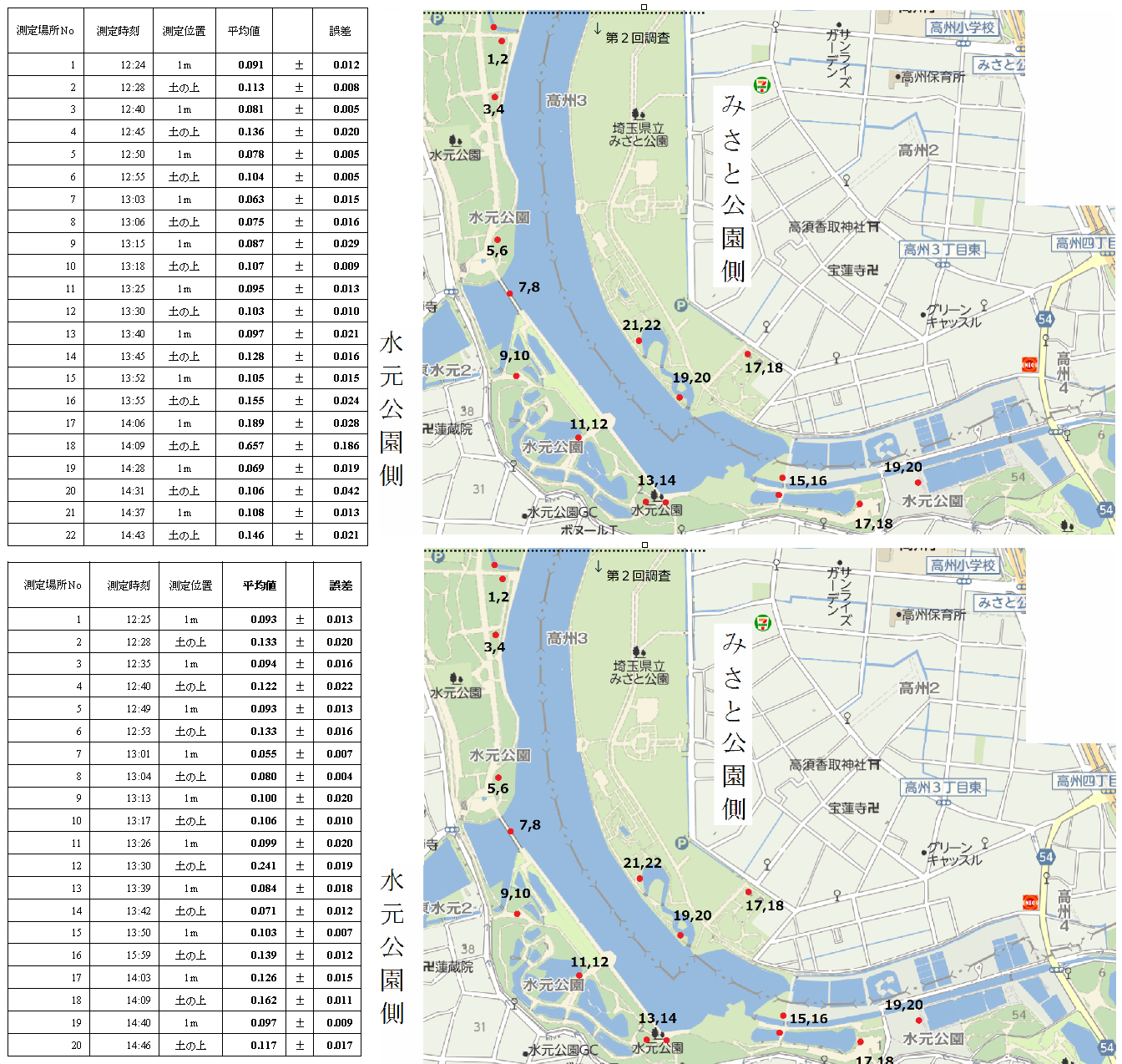

・第1回調査:第1駐車場より北側、2015年8月1日、4年生

・第2回調査:第1駐車場より南側、2015年11月22日、院生・3年生

下記の地図上で、

・青の丸印、青の番号の場所:第1回調査

・赤の丸印、黒の番号の

場所:第2回調査

を示す。第2回調査は二手に分かれ、埼玉県みさと公園側の一部についても行った。

2 調査内容

第1回調査と同様に行った。

第1回調査と同様に行った。

(1) 空間線量率

下記の図で、上側にクリアパルスA2700による6回測定の平均値と誤差(95%信頼区間)を示す。測定場所No17~22はみさと公園側のものである。下

側にHORIBA

PA1000による6回測定の平均値と誤差(95%信頼区間)を示す。測定場所No17~20は水元公園側のものである。みさと公園No18(土の上)を除く

と、1m値では、0.15μSv/h以内の値であることがわ

かる。したがって、本調査の範囲では、2011年8月に行った調査結果と比べると、空間線量は半減以下に低下していることがわかった。ただし、土の上では、0.20μSv/hを越えるデー

タも見られる。

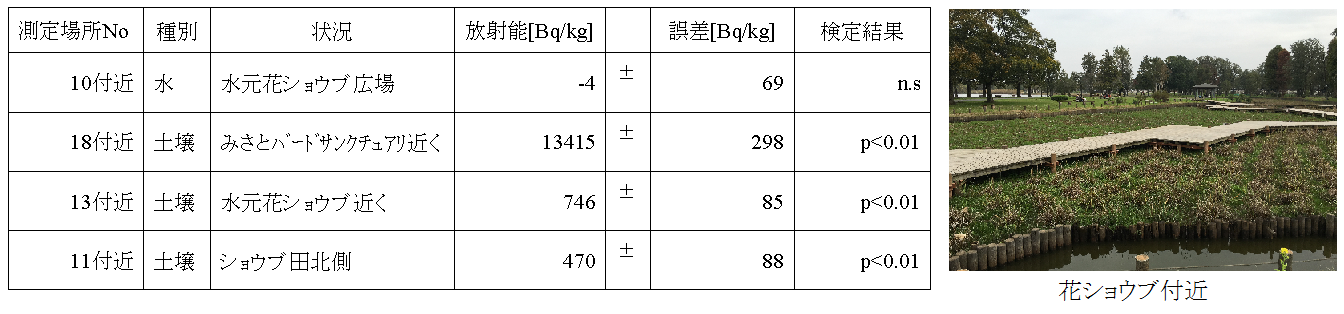

(2) 土壌と水の放射能

HORIBA

PA1000を用いた簡易測定の結果を示す。有意差の有無は、ブランクとサンプルの差を独立2群のt検定による。第1回調査同様、水には有意差が出ず、放射能は検出されな

かった。土には、500~13000Bq/kg程度の放射能が

認められた。No11、13の土は、教職大学院駐車場の土(八王子市丹木町、200~300Bq/kg)の2~3倍のレベルであった。No11付近の土は畑に

あり色が異なっていたため、外部から持ち込まれた可能性がある。埼玉県側のNo18付近の土は、廃棄できないレベル(8000Bq/kg)以上の放射能を含ん

でいた。もともと存在する土なのか、持ち込まれた土なのか詳細は不明であるが、家族ずれや付近の子どもには触らないよう注意が必要なレベルである。

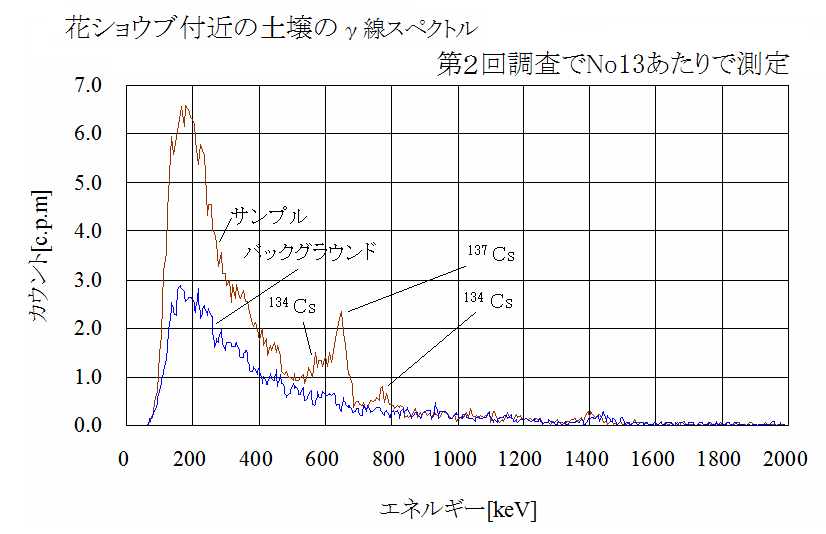

(3) γ線スペクトルの測定

測定場所No13付近で採取した土のスペクトルを示す。No13における空間線量率は、1mSv基準の0.23μSv/hの半分以下であり

0.08~0.09μSv/h程度であったが、付近の土壌では創価大学教職大学院の駐車場の土の3倍程度の放射能が認められ(746

Bq/kg)、γ線スペクトルでは、横軸のγ線エネルギーが600~700keV(キロ電子ボルト)あたりに放射性セシウム由来の2つの成分

がはっきりと認められた。このようなピークは教科書に載るほどの明確なものである。

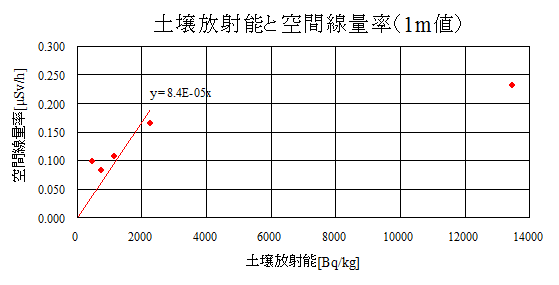

土壌を採取した位置の空間線量率(1m値)が、土壌放射能によってどう変化するかを図にしてみた。赤丸のはずれ値は、みさと公 園の土壌(No18付近)である。土壌放射能が0~2000Bq/kg程度までの傾向(第1回、第2回調査のデータ)を見ると、4個ではデータ数が少ないが、 両者には相関があるように見 え、空間線量は周辺の土壌に含まれる放射能によって影響を受けていることが 伺われる。No18付近では、空間線量率は推定される値(赤い直線を13500Bq/kgあたりまで外挿して推定される値)より もかなり小さいことから、汚染土壌の存在は限定的で、No18付近の土壌はどこからか持ち込まれた可能性も伺われる。

今後も調査を重ね、原発事故の事実を明らかにしていきたいと考えています。原発事故前は0.04μSv/h程度であった空間線量は、事故後は一時その10 倍の0.40μSv/h程度まで上昇しましたが(2011年8月調査)、現在0.10~0.15μSv/h程度まで低下しました。この値は除染をするまでにい たらない(低い)線量ということで、おそらく、放置されるのではないかと思われます。0.10~0.15μSv/h程度のような低線量である 状況が、人にどのような健康影響を与えるのか、まったく問題ないのかは誰にもわかりません。しかし、私たちは将来の市民のため、事実の記録を取っておくこ とは大切なことであると考えています。

測定に参加した方々です(創価大学教育学部生、教職大学院生)。