研究紹介

高齢糖尿病患者の重症化を予防する

在宅インスリン療法見守りシステムの研究

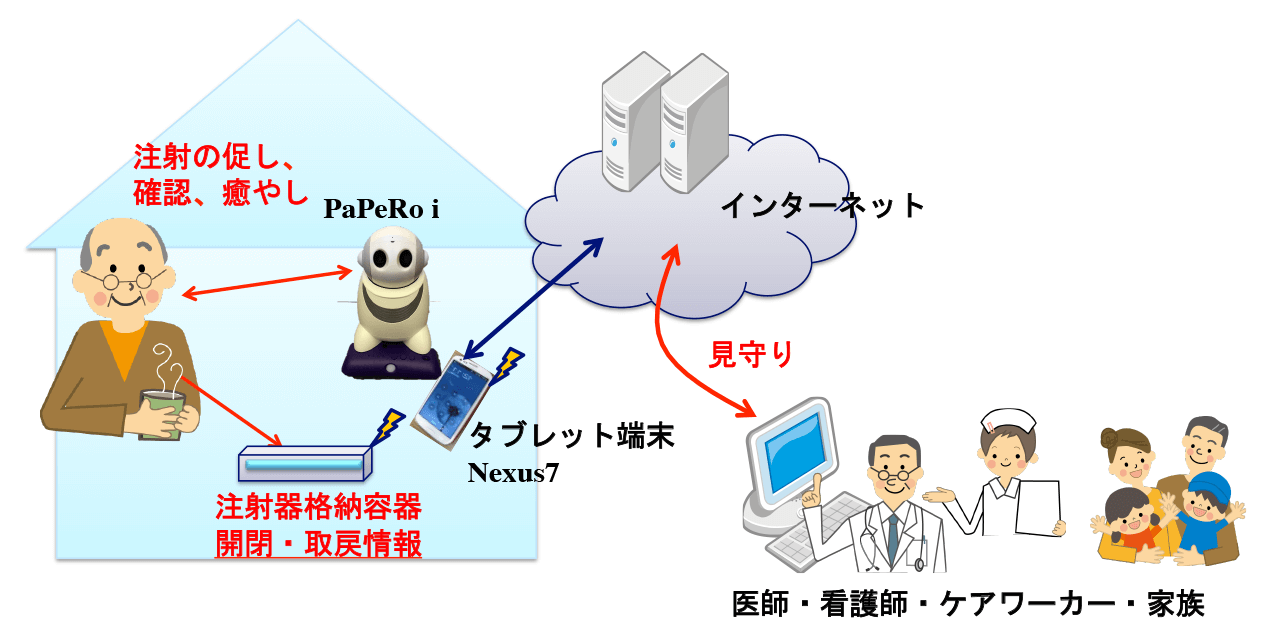

高齢の糖尿病患者が急増している現在において,認知症などによる在宅インスリン療法(自己注射)の中断・誤接種を防ぐための支援の充実が緊急の課題となっています.本研究では,高齢の糖尿病患者が,在宅インスリン療法を確実に継続できるように,「インスリン見守りシステム」について提案・開発・検証しています.

第1次システムにおいては,注射器の格納容器にセンサーを付けて“容器の開閉”と“注射器の取出し”をモニタリングするシステムとして開発し,実際に高齢糖尿病患者に使用してもらい,実施評価を行いました.この情報は,医師・看護師・ケアワーカー・家族などがweb上で確認でき,患者のプライバシーを守る程よい距離で安価に見守ることができるものですが,実施データを医師,看護師,患者および患者家族に確認してもらった結果,これまで把握ができていなかった在宅での注射器利用実態が確認でき,臨床現場で有効なデータとなることが確認できました.また,患者や家族の安心に繋がることも確認できました.第2次システムにおいては,音声での注射の促しと確認を追加することで,注射の打ち忘れや打ち間違いを減らすサポート機能を追加しました.更に,第3次システムにおいては,インターフェースにコミュニケーションロボットを設置し,ロボットと会話をすることで注射の促しと確認を行うようにしました.これにより,ロボットとの会話を通した癒やし効果も期待できるようになりました.

※本研究はJSPS科研費26750214の助成を受けたものです

高齢者を対象としたレクリエーションにおける

人間味のあるロボット発話文の分析と生成[1]

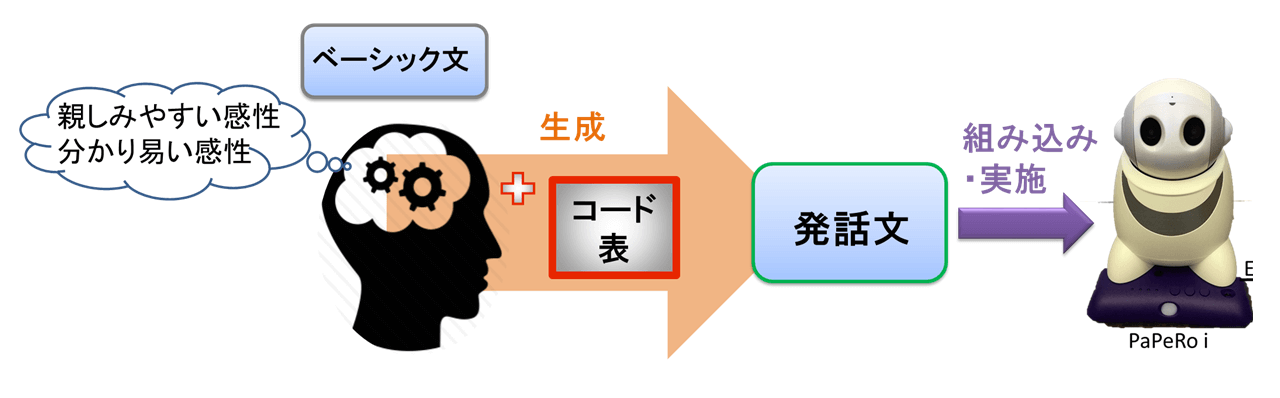

本研究室では,コミュニケーションロボットが人にどのように認知されているのか,人のロボットへの感性,人とロボットとの親和性を確認することを目的に地域フィールド(高齢者福祉施設や保育園等)においてコミュニケーションロボットを実践的に活用し研究してきました.高齢者福祉施設においては2009年より訪問を始め,愛らしいコミュニケーションロボットPaPeRo(パペロ,NEC製)やPALRO(パルロ,富士ソフト製)を用いて,歌や踊り,読み聞かせ,ゲームを行うレクリエーションを行い,ロボットと高齢者の会話が進むパターン分析をしたり,積極的にロボットに関われる能動参加型レクリエーションを実施評価してきました.

現在の研究では,高齢者を対象としたレクリエーションで,ロボットが進行役として相手に伝えるべき内容をしっかりと伝えられ,場の雰囲気作りも担うことができる「人間味のあるロボット発話文」の生成について検討しています.人間らしさの帰属を引き起こす要因を分析・抽出し「コード表」にまとめ活用することで,目的に合った人間らしい発話文を容易に生成し,ロボットに組み込むことができるようになりました.

[1] 野村咲希,山川裕美,松本秀美,太田明希子,今井京香,金本友里花,亀田 多江「高齢者を対象としたレクリエーションにおける人間味のあるロボット発話文の分析と生成」,第19回日本感性工学会大会ポスター発表P72,2017.09

保育園におけるコミュニケーションロボットを用いた

レクリエーションの実施と活用評価[2]

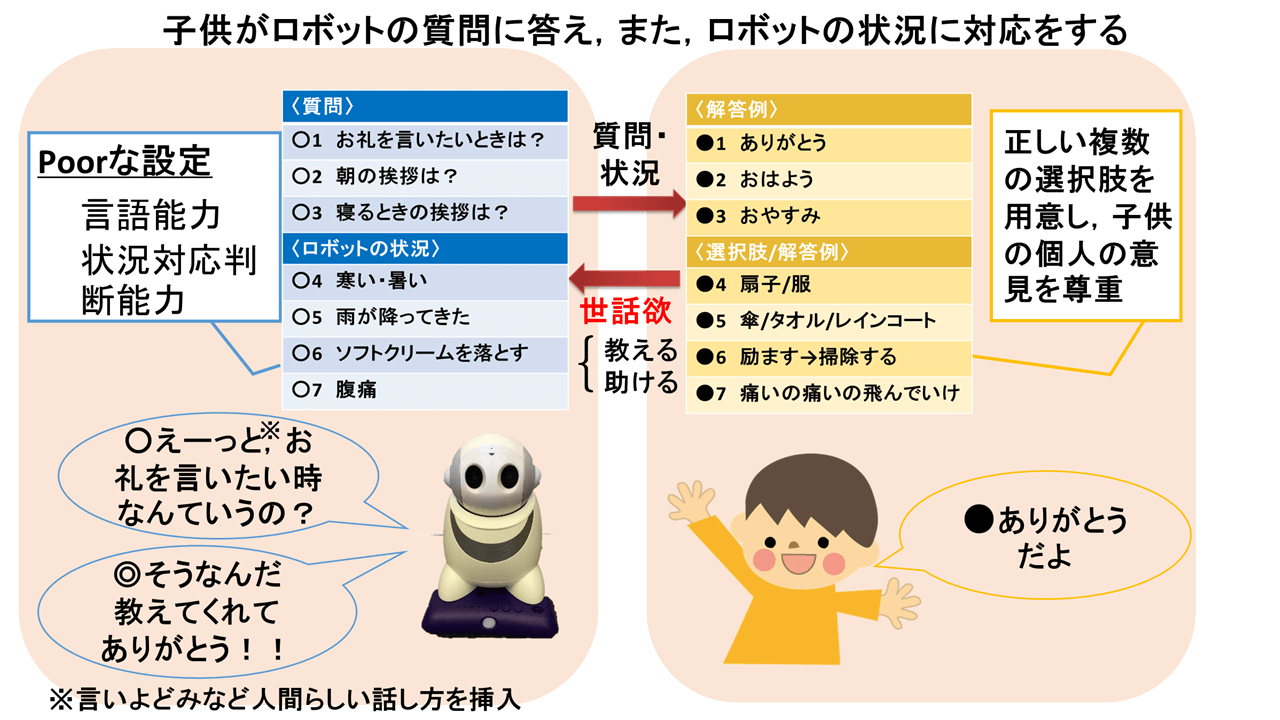

保育園には2011年より訪問を始め,愛らしいコミュニケーションロボットPaPeRo(パペロ,NEC製)やPALRO(パルロ,富士ソフト製)を用いて,歌や踊り,読み聞かせ,ゲームを行うレクリエーションを行い,ロボットと子どもの会話が進むパターン分析をしたり,積極的にロボットに関われる参加型読み聞かせなどのレクリエーションを実施評価してきました.

現在の研究では,子ども達の思いやりの行動や他人や他のものの世話をしたくなる世話欲をロボットとのコミュニケーションを通して引き出すことができるようなレクリエーションを検討し,実践・評価を行っています.

[2]芦田希実,小野寺ちひろ,山中いつき,加藤実悠,島田清美,中村文音,亀田多江「保育園におけるコミュニケーションロボットを用いたレクリエーションの実施と活用評価」,第19回日本感性工学会大会ポスター発表P76,2017.09

学生食堂でのメニュー紹介における

コミュニケーションロボットの活用と評価[3]

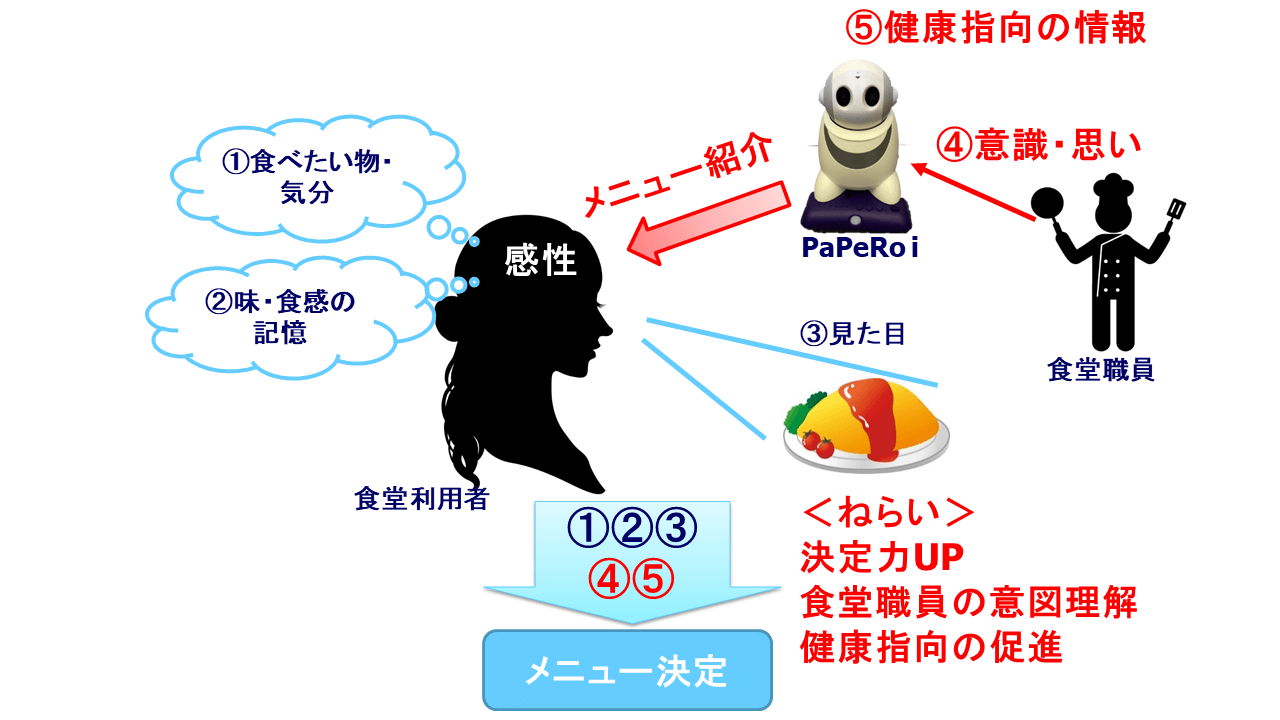

大学内で学生を対象としたロボット活用について検討を進めてきています.現在の研究では,学生食堂でのメニュー紹介にコミュニケーションロボットを活用しています.食堂利用者が,これまで,「①食べたい気分」や「②味や食感の経験・記憶」,そして「③サンプルメニューの見た目」からその日の食事をするメニューを決めていたのに対し,ロボットによるメニュー紹介で,「④食堂職員の意識や思い」,「⑤健康志向の情報」を提供することにより,メニューの決定力向上を目指しました.食堂で活用したロボットは,食堂利用者からの注目度が高く,ロボットによるメニュー紹介が利用者の目乳決定力向上に貢献できること,また食堂の職員に対してもロボットがメニューの補足や説明を行う役割を持てたことに高い満足が得られたことが確認できました.

[3]小井出樹希,山﨑桃子,長谷川直美,金森梨奈,前田つぐみ,渡辺愛弥,亀田多江「学生食堂でのメニュー紹介におけるコミュニケーションロボットの活用と評価」,第19回日本感性工学会大会ポスター発表P74,2017.09