科学研究費補助金による研究

| 平成29-31年度 |

ラボディスクによる食品中の食中毒菌高感度検出法の開発

科学研究費補助金 基盤研究(C)

研究期間 平成29-31年度

従来、食品中の食中毒菌の検査は主に培養法が用いられてきた。この方法は、試料液中に存在する菌を一定量まで増やすための増菌培養、菌種を選択するための分離培養、さらに菌種を確認するための確認培養などを継続的に行っていくことで、菌の存在の確認や同定を行う方法であるが、食品からの菌のサンプリングから、同定まで数日間を要する。本研究では、食品試料から従来行われてきた培養をなるべく行わず、迅速かつ高感度な食中毒菌検出をする方法を確立することが目的である。これを実現するために、まず、食中毒菌細胞を食品試料から抗体修飾ビーズを利用して、迅速、高効率に濃縮する。得られた食中毒菌を保持するビーズを、マイクロチャンバーアレイを設けたラボディスクに捕捉して、この菌固有の遺伝子をマイクロチャンバー内で増幅する。さらに蛍光プローブを用いて増幅産物を蛍光検出することで、迅速かつ高感度な食中毒菌検出を実現する。

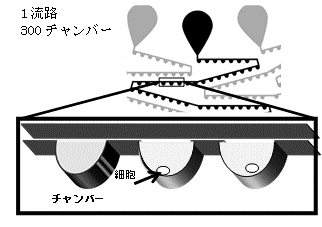

図 細胞捕捉用のラボディスクおよび流路の拡大図

本研究室では、細胞を捕捉するためのマイクロチャンバーを多数配列したマイクロ流路を設けたラボディスクを開発している(図)。このディスク上には、24本のマイクロ流路が配置され、各流路に約300個のマイクロチャンバーが設けられている。各流路にごく微少量(1マイクロリットル)の細菌細胞液を流すだけでチャンバー内に細菌細胞を捕捉することができる。さらに、細菌細胞の固有遺伝子をPCRにより増幅するため、PCR試薬と共にチャンバーに捕捉した。その後、このチャンバー内で過熱のみで細菌を溶菌させたのち、その場でPCRを行うことで菌固有遺伝子を増幅する方法(Hot Cell-direct PCR)を考案した。この方法により、単一細胞を検出できることを報告している。Hot Cell-direct PCR法では、PCRによる増幅産物は、マイクロチャンバーから取り出さずに、その場で蛍光プローブを用いて検出が可能である。

本研究計画では、食品試料から食中毒菌を含む細菌懸濁液を調製し、これを試料として、Hot Cell-direct PCR法で、ラボディスク上での検出を行う。実際の食品試料中には、検出の標的とする菌以外にも通常、多種多様な一般細菌が存在している。このような菌懸濁液を試料として、食中毒菌のみを抗体修飾ビーズを利用して選択的に濃縮し、ラボディスク上で迅速に検出することを目的とする。